Guerra, política y partido

“La revolución proletaria no puede triunfar sin un partido, por fuera de un partido, contra un partido o con un sustituto para un partido. Esa es la principal enseñanza de los diez últimos años” (León Trotsky, Lecciones de Octubre).

El desborde ocurrido en las jornadas del 14 y 18 de diciembre ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las relaciones entre guerra y política. A pesar de su campaña contra los “violentos”, el único violento fue el gobierno: reprimiendo una concentración de masas sobre el fondo del repudio masivo a la ley antijubilatoria, era inevitable que su acción represiva desatara una dura respuesta de los sectores movilizados.

La “gimnasia” del enfrentamiento a la represión dejó un sinnúmero de enseñanzas. Entre ellas, una central: las relaciones entre lucha política y lucha física: el pasaje de la lucha política a la acción directa.

Esta problemática ha sido abordada por el marxismo sobre todo a partir de la Revolución Rusa. Si bien con antecedentes en los estudios de Marx y Engels, y también los debates en la socialdemocracia alemana (que tuvo como gran protagonista a Rosa Luxemburgo), fueron Lenin y Trotsky los que le dieron vuelo a las investigaciones sobre las relaciones entre ambos órdenes sociales[1].

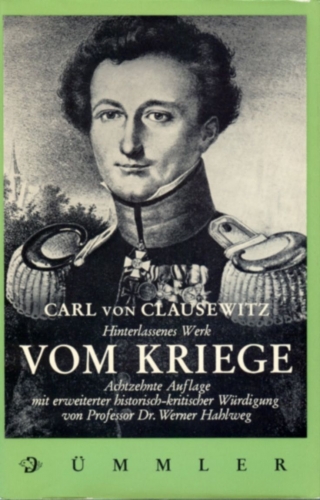

La fuente básica de los marxistas ha sido siempre Karl von Clausewitz, oficial del ejército prusiano, que a comienzos del siglo XIX y resumiendo la experiencia de los ejércitos napoleónicos, escribió su clásico tratado De la Guerra que hasta hoy expresa uno de los abordajes más profundos de dicho evento.

Clausewitz iniciaba su estudio con una sentencia que rompía con el sentido común de la época, cuando señalaba que la guerra no es una esfera social autónoma sino “la continuidad de la política bajo otras formas”, formas violentas.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Si, en definitiva, la lucha política es una lucha de partidos, la insurrección como evento máximo de traducción de la política al enfrentamiento físico, no tiene otra alternativa que ser comandado por un partido. Volveremos sobre esto.

A la insurrección de Octubre le seguiría la experiencia de Trotsky al frente del Ejército Rojo durante la guerra civil; las enseñanzas desprendidas de dicho evento.

A partir de la experiencia, y de la elaboración teórica desprendida de la misma, se fue forjando un corpus de conceptos, donde un lugar no menor lo ocupan las categorías de estrategia y táctica; la estrategia, que tiene que ver con el conjunto total de los enfrentamientos que llevan al triunfo en la confrontación; la táctica, relacionada con los momentos parciales de dicho enfrentamiento: los momentos específicos donde se pone a prueba la estrategia misma; estrategia que, como decía Clausewitz, debe entrar en el combate con el ejército y corregirse a la luz de sus desarrollos.

De ahí que esta elaboración tenga que ver con el pasaje de la política a la guerra: con aquel momento donde los enfrentamientos se sustancian en el lenguaje de la lucha física; lucha física que, de todas maneras, siempre está comandada por la política: “Bajo el influjo de Sharnhorst, Clausewitz se interesó por la visión histórica de la guerra (…) y llega a la temprana conclusión de que la política es el ‘alma’ de la guerra” (José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía).

La guerra como continuidad de la política

Desde Clausewitz guerra y política son esferas estrechamente relacionadas. Lenin y Trotsky retomaron esta definición del gran estratega militar alemán de comienzos del siglo XIX. Se apoyaron en Engels, que ya a mediados del siglo XIX le había comentado a Marx el “agudo sentido común” de los escritos de Clausewitz. También Franz Mehring, historiador de la socialdemocracia alemana y uno de los aliados de Rosa Luxemburgo, se había interesado por la historia militar y reivindicaba a Clausewitz.

Por otra parte, hacia finales de la II Guerra Mundial, en el pináculo de su prestigio, Stalin rechazó a Clausewitz con el argumento de que la opinión favorable que tenía Lenin acerca de éste se debía a que “no era especialista en temas militares”…

Pierre Naville señalaría que el Frente Oriental y el triunfo militar del Ejército Rojo sobre la Wehrmacht, había confirmado la tesis contraria: la validez de Clausewitz y lo central de sus intuiciones militares; entre otras, la importancia de las estrategias defensivas en la guerra.

Según su famosa definición, para Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Quedaba así establecida una relación entre guerra y política que el marxismo hizo suya. La guerra es una forma de las relaciones sociales cuya lógica está inscripta en las relaciones entre los Estados, pero que el marxismo ubicó, por carácter transitivo, en la formación de clase de la sociedad. La guerra, decía Clausewitz, debe ser contemplada “como parte de un todo”, y ese todo es la política, cuyo contenido, para el marxismo, es la lucha de clases.

Con agudeza, el teórico militar alemán sostenía que la guerra debía ser vista como un “elemento de la contextura social”, que es otra forma de designar un conflicto de intereses solucionado de manera sangrienta, a diferencia de los demás conflictos.

Esto no quiere decir que la guerra no tenga sus propias especificidades, sus propias leyes, que requieren de un análisis científico de sus determinaciones y características. Desde la Revolución Francesa, pasando por las dos guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX, la ciencia y el arte de la guerra se enriquecieron enormemente. Tenemos presentes las guerras bajo el capitalismo industrializado y las sociedades pos-capitalistas como la ex URSS, y el constante revolucionamiento de la ciencia y la técnica guerrera.

Las relaciones entre técnica y guerra son de gran importancia; ya Marx había señalado que muchos desarrollos de las fuerzas productivas ocurren primero en el terreno de la guerra y se generalizan después a la economía civil.

Las dos guerras mundiales fueron subproducto del capitalismo industrial contemporáneo: la puesta en marcha de medios de destrucción masivos, el involucramiento de las grandes masas, la aplicación de los últimos desarrollos de la ciencia y la técnica a la producción industrial y a las estrategias de combate (Traverso).

Esto dio lugar a toda la variedad imaginable en materia de guerra de posiciones y de maniobra: con cambios de frente permanentes y de magnitud, con la aparición de la aviación, los medios acorazados, los submarinos, la guerra química y nuclear y un largo etcétera[2].

Como conclusión, cabe volver a recordar lo señalado por Trotsky a partir de su experiencia en la guerra civil: no hay que atarse rígidamente a ninguna de las formas de la lucha: la ofensiva y la defensa son características que dependen de las circunstancias. Y, en su generalidad, la experiencia de la guerra ha consagrado la vigencia de las enseñanzas de Clausewitz, que merecen un estudio profundo por parte de la nueva generación militante.

La política como “guerra de clases”

Ahora bien, si la guerra es la continuidad de la política por otros medios, a esta fórmula le cabe cierta reversibilidad: “Si la guerra puede ser definida como la continuidad de la política por otros medios, [la política] deviene, recíprocamente, la continuidad de la guerra fuera de sus límites por sus propios medios. Ella también es un arte del tiempo quebrado, de la coyuntura, del momento propicio para arribar a tiempo ‘al centro de la ocasión” (Bensaïd, La política como arte estratégico).

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

En todo caso, la política como arte ofrece más pliegues, sutilezas y complejidades que la guerra, como señalaría Trotsky, que agregaba que la guerra (y ni hablar cuando se trata de la guerra civil, su forma más cruenta), debe ser peleada ajustándose a sus propias leyes, so pena de sucumbir: “Clausewitz se opone a las concepciones absolutistas de la guerra [que la veían como una suerte de ceremonia y de juego] y enfatiza el ‘elemento brutal’ que toda guerra contiene” (Vega, ídem).

De allí que se pueda definir a la política (metafóricamente) como continuidad de la “guerra” que cotidianamente se sustancia entre las clases sociales explotada y explotadora. Así, la política es una manifestación de la guerra de clases que recorre la realidad social bajo la explotación capitalista. Esta figura puede ayudar a apreciar la densidad de lo que está en juego, superando la mirada a veces ingenua de las nuevas generaciones.

Nada de esto significa que tengamos una concepción militarista de las cosas. Todo lo contrario: el militarismo es una concepción reduccionista que pierde de vista el espesor de la política revolucionaria, y que deja de lado a las grandes masas, reemplazadas por la técnica y el herramental de guerra, a la hora de los eventos históricos.

Es característico del militarismo hacer primar la guerra sobre la política, algo común tanto a las políticas de las potencias imperialistas como a las formaciones guerrilleras pequeño-burguesas de los años 70: perdían de vista a las grandes masas como actores y protagonistas de la historia.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

A su modo de ver De la guerra era “el resultado de una evolución histórica hoy anacrónica y desde todo punto de vista sobrepasada” (Darío de Benedetti, ídem).

Para Ludendorff y los teóricos del nazismo, lo “originario” era el “estado de guerra permanente”; la política, solamente uno de sus instrumentos. De ahí que se considerara la paz simplemente como “un momento transitorio entre dos guerras”.

En esa apelación a la “guerra total” las masas, el Volk, eran vistas como un instrumento pasivo: pura carne de cañón en la contienda: “Ludendorff olvida el factor humano, las fuerzas morales según Clausewitz, como factor decisivo de toda movilización (…) [apela a] un verdadero proceso de cosificación, que permite una total disposición de medios para su alcance” (de Benedetti, ídem).

Pero lo cierto es lo contrario: si la guerra no es más que la continuidad de la política por medios violentos, es la segunda la que fija los objetivos de la primera: “En el siglo XVIII aún predominaba la concepción primitiva según la cual la guerra es algo independiente, sin vinculación alguna con la política, e, inclusive, se concebía la guerra como lo primario, considerando la política más bien como un medio de la guerra; tal es el caso de un estadista y jefe de campo como fue el rey Federico II de Prusia. Y en lo que se refiere a los epígonos del militarismo alemán, los Ludendorff y Hitler, con su concepción de la ‘guerra total’, simplemente invirtieron la teoría de Clausewitz en su contrario antagónico” (AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista).

Con esta suerte de “analogía” entre la política y la guerra lo que buscamos es dar cuenta de la íntima conflictividad de la acción política; superar toda visión ingenua o parlamentarista de la misma. La política es un terreno de disputa excluyente donde se afirman los intereses de la burguesía o de la clase obrera. No hay conciliación posible entre las clases en sentido último; esto le confiere todos los rasgos de guerra implacable a la lucha política.

La política revolucionaria, no la reformista u electoralista, tiene esa base material: la oposición irreconciliable entre las clases, como destacara Lenin. Lo que no obsta para que los revolucionarios tengamos la obligación de utilizar la palestra parlamentaria, hacer concesiones y pactar compromisos.

Pero la utilización del parlamento, o el uso de las maniobras, debe estar presidida por una concepción clara acerca de ese carácter irreconciliable de los intereses de clase, so pena de una visión edulcorada de la política, emparentada no con las experiencias de las grandes revoluciones históricas, sino con los tiempos posmodernos y “destilados” de la democracia burguesa y el “fin de la historia” que, como señalara Bensaïd, pretenden reducir a cero la idea misma de estrategia.

Crítica del militarismo

El criterio principista de tipo estratégico que preside al marxismo revolucionario es que todas las tácticas y estrategias deben estar al servicio de la autodeterminación revolucionaria de la clase obrera, de su emancipación. Sobre la base de las lecciones del siglo XX, debe ser condenado el sustituismo social de la clase obrera como estrategia y método para lograr los objetivos emancipatorios del proletariado.

El sustituismo como estrategia, simplemente, no es admisible para los socialistas revolucionarios. Toda la experiencia del siglo XX atestigua que si no está presente la clase obrera, su vanguardia, sus organismos de lucha y poder, sus programas y partidos, si no es la clase obrera con sus organizaciones la que toma el poder, la revolución no puede progresar de manera socialista: queda congelada en el estadio de la estatización de los medios de producción, lo que, a la postre, no sirve a los objetivos de la acumulación socialista sino de la burocracia.

Un ejemplo vivido por los bolcheviques a comienzos de 1920 fue la respuesta al ataque desde Polonia decidida por el dictador Pilsudsky en el marco de la guerra civil, ataque que desató una contraofensiva del Ejército Rojo que atravesó la frontera rusa y llegó hasta Varsovia. Durante unas semanas dominó el entusiasmo que “desde arriba”, militarmente, se podía extender la revolución. Uno de los principales actores de este empuje fue el talentoso y joven general Tujachevsky (asesinado por Stalin en las purgas de los años 30[3]).

Esta acción fue explotada por la dictadura polaca de Pilsudsky como “un avasallamiento de los derechos nacionales polacos”, y no logró ganar el favor de las masas obreras y mucho menos campesinas, por lo que terminó en un redondo fracaso.

Trotsky, que con buen tino se había opuesto a la misma[4], sacó la conclusión que una intervención militar en un país extranjero desde un Estado obrero, puede ser un punto de apoyo secundario y/o auxiliar en un proceso revolucionario, nunca la herramienta fundamental: “En la gran guerra de clases actual la intervención militar desde afuera puede cumplir un papel concomitante, cooperativo, secundario. La intervención militar puede acelerar el desenlace y hacer más fácil la victoria, pero sólo cuando las condiciones sociales y la conciencia política están maduras para la revolución. La intervención militar tiene el mismo efecto que los fórceps de un médico; si se usan en el momento indicado, pueden acortar los dolores del parto, pero si se usan en forma prematura, simplemente provocarán un aborto” (en E. Wollenberg, El Ejército Rojo, p. 103).

De ahí que toda la política, la estrategia y las tácticas de los revolucionarios deban estar al servicio de la organización, politización y elevación de la clase obrera a clase dominante; que no sea admisible su sustitución a la hora de la revolución social por otras capas explotadas y oprimidas aparatos políticos y/o militares ajenos a la clase obrera misma (otra cosa son las alianzas de clases explotadas y oprimidas imprescindibles para tal empresa).

El criterio de la autodeterminación y centralidad de la clase obrera en la revolución social, es un principio innegociable. Y no sólo es un principio: hace a la estrategia misma de los socialistas revolucionarios en su acción.

Otra cosa es que las relaciones entre masas, partidos y vanguardia sean complejas, no admitan mecanicismos. Habitualmente los factores activos son la amplia vanguardia y las corrientes políticas, mientras que las grandes masas se mantienen pasivas y sólo entran en liza cuando se producen grandes conmociones, algo que, como decía Trotsky, era signo inequívoco de toda verdadera revolución.

Ocurre una inevitable dialéctica de sectores adelantados y atrasados en el seno de la clase obrera a la hora de la acción política; no se debe buscar el “mínimo común denominador” adaptándose a los sectores atrasados sino, por el contrario, ganar la confianza de los sectores más avanzados para empujar juntos a los más atrasados.

Incluso más: puede haber circunstancias de descenso en las luchas del proletariado y el partido -más aún si está en el poder- verse obligado a ser una suerte de nexo o “puente” entre el momento actual de pasividad y un eventual resurgimiento de las luchas en un período próximo. No tendrá otra alternativa que “sustituir”, transitoriamente, la acción de la clase obrera en defensa de sus intereses inmediatos e históricos.

Algo de esto afirmaba Trotsky que le había ocurrido al bolchevismo a comienzos de los años 20, luego de que la clase obrera y las masas quedaran exhaustas a la salida de la guerra civil[5]. Pero el criterio es que aun “sustituyéndola”, se deben defender los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera. Y esta “sustitución” sólo puede ser una situación transitoria impuesta por las circunstancias, so pena de transformarse en otra cosa[6].

Ya la teorización del sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista pone las cosas en otro plano: es una justificación de la acción de una dirección burocrática y/o pequeñoburguesa que, si bien puede terminar yendo más lejos de lo que ella preveía en el camino del anticapitalismo, nunca podrá sustituir a la clase obrera al frente del poder. Porque esto amenaza que se terminen imponiendo los intereses de una burocracia y no los de la clase obrera (como ocurrió en el siglo XX).

Quebrar el movimiento inercial

De lo anterior se desprende otra cuestión: la apelación a los métodos de lucha de la clase obrera en contra del terrorismo individual o de las minorías que empuñan las armas en “representación” del conjunto de los explotados y oprimidos.

En el siglo pasado han habido muchas experiencias: el caso de las formaciones guerrilleras latinoamericanas, y del propio Che Guevara, que excluían por definición los métodos de lucha de masas en beneficio de los “cojones”: una “herramienta central” de la revolución, porque la clase obrera estaba, supuestamente, “aburguesada”…

Un caso similar fue el del PCCh bajo Mao. La pelea contra el sustituismo social de la clase obrera tiene que ver con que los revolucionarios no “inventamos nada”: no creamos artificialmente los métodos de pelea y los organismos de lucha y poder. Más bien ocurre lo contrario: buscamos hacer consciente su acción, generalizar esas experiencias e incorporarlas al acervo de enseñanzas de la clase obrera.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Vale destacar también la ubicación de Lenin frente al surgimiento de los soviets en 1905. Los “bolcheviques de comité”, demasiado habituados a prácticas sectarias y conservadoras, se negaban a entrar en el Soviet de Petrogrado porque éste “no se declaraba bolchevique”… Lenin insistía que la orientación debía ser “Soviets y partido”, no contraponer de manera pedante y ultimatista, unos y otros.

Sobre la cuestión del armamento popular rechazamos las formaciones militares que actúan en sustitución de la clase obrera, así como el terrorismo individual, y por las mismas razones. Pero debemos dejar a salvo no sólo la formación de ejércitos revolucionarios como el Ejército Rojo, evidentemente, también experiencias como la formación de milicias obreras y populares o las dependientes de las organizaciones revolucionarias.

Este último fue el caso del POUM y los anarquistas en la Guerra Civil española, más allá del centrismo u oportunismo de su política. Y podrían darse circunstancias similares en el futuro que puedan ser englobadas bajo la orientación del armamento popular.

Agreguemos algo más vinculado a la guerra de guerrillas. En Latinoamérica, en la década del 70, las formaciones foquistas o guerrilleras, rurales o urbanas, reemplazaban con sus “acciones” la lucha política revolucionaria (las acciones de masas y la construcción de partidos de la clase obrera).

Sin embargo, este rechazo a la guerra de guerrillas como estrategia política, no significa descartarla como táctica militar. Si es verdad que se trata de un método de lucha habitualmente vinculado a sectores provenientes del campesinado (o de sectores más o menos “desclasados”), bajo condiciones extremas de ocupación militar del país por fuerzas imperialistas, no se debe descartar la eventualidad de poner en pie formaciones de este tipo íntimamente vinculadas a la clase trabajadora. Esto con un carácter de fuerza auxiliar similar a una suerte de milicia obrera, y siempre subordinada al método de lucha principal, que es la lucha de masas[7].

Pasemos ahora a las alianzas de clases y la hegemonía que debe alcanzar la clase obrera a la hora de la revolución. Si la centralidad social en la revolución corresponde a la clase obrera, ésta debe tender puentes hacia el resto de los sectores explotados y oprimidos.

Para que la revolución triunfe, debe transformarse en una abrumadora mayoría social. Y esto se logra cuando la clase obrera logra elevarse a los intereses generales y a tomar en sus manos las necesidades de los demás sectores explotados y oprimidos.

Es aquí donde el concepto de alianza de clases explotadas y oprimidas se transforma en uno análogo: hegemonía. La hegemonía de la clase obrera a la hora de la revolución socialista corresponde al convencimiento de los sectores más atrasados, de las capas medias, del campesinado, de que la salida a la crisis de la sociedad ya no puede provenir de la mano de la burguesía, sino solamente del proletariado.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Precisamente en esa apreciación fundaba Lenin la ciencia y el arte de la insurrección: en una previsión que debía responder a un análisis lo más científico posible, pero también a elementos intuitivos, acerca de qué pasaría una vez que el proletariado se levantase en las ciudades.

El proletariado se pone de pie y toma el poder en la ciudad capital. Pero la clave de la insurrección, y la revolución misma, reside en si logra arrastrar activamente o, al menos, logra un apoyo pasivo, tácito, o incluso la “neutralidad amistosa” (Trotsky), de las otras clases explotadas y oprimidas en el interior.

De ahí que alianza de clases, hegemonía y ciencia y arte de la insurrección tengan un punto de encuentro en el logro de la mayoría social de la clase obrera a la hora de la toma del poder.

Una apreciación que requerirá de todas las capacidades de la organización revolucionaria en el momento decisivo, y que es la mayor prueba a la que se puede ver sometido un partido digno de tal nombre: “Todas estas cartas [se refiere a las cartas de Lenin a finales de septiembre y comienzos de octubre de 1917], donde cada frase estaba forjada sobre el yunque de la revolución, presentan un interés excepcional para caracterizar a Lenin y apreciar el momento. Las inspira el sentimiento de indignación contra la actitud fatalista, expectante, socialdemócrata, menchevique hacia la revolución, que era considerada como una especie de película sin fin. Si en general el tiempo es un factor importante de la política, su importancia se centuplica en la época de guerra y de revolución. No es seguro que se pueda hacer mañana lo que puede hacerse hoy (…).

“Pero tomar el poder supone modificar el curso de la historia. ¿Es posible que tamaño acontecimiento deba depender de un intervalo de veinticuatro horas? Claro que sí. Cuando se trata de la insurrección armada, los acontecimientos no se miden por el kilómetro de la política, sino por el metro de la guerra. Dejar pasar algunas semanas, algunos días; a veces un solo día sin más, equivale, en ciertas condiciones, a la rendición de la revolución, a la capitulación (…).

“Desde el momento en que el partido empuja a los trabajadores por la vía de la insurrección, debe extraer de su acto todas las consecuencias necesarias. À la guerre comme à la guerre [en la guerra como en la guerra]. Bajo sus condiciones, más que en ninguna otra parte, no se pueden tolerar las vacilaciones y las demoras. Todos los plazos son cortos. Al perder tiempo, aunque no sea más que por unas horas, se le devuelve a las clases dirigentes algo de confianza en sí mismas y se les quita a los insurrectos una parte de su seguridad, pues esta confianza, esta seguridad, determina la correlación de fuerzas que decide el resultado de la insurrección” (Trotsky, Lecciones de Octubre).

El partido como factor decisivo de las relaciones de fuerzas

Veremos someramente ahora el problema del partido como factor organizador permanente y como factor esencial de la insurrección.

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

Quienes se agrupan bajo un mismo programa constituyen un partido. Pero si sus militantes no construyen el partido, no lo construye nadie: el partido es lo menos objetivo y espontáneo que hay respecto de las formas de la organización obrera: requiere de un esfuerzo consciente y adicional, con leyes propias.

Un problema muy importante es el de la combinación de los intereses del movimiento en general y los del partido en particular a la hora de la intervención política. Un error habitual es sacrificar unos en el altar de los otros.

En el caso de las tendencias más burocráticas, lo que se sacrifica son los intereses generales de los trabajadores en función de los del propio aparato. Ya Marx sostenía que los comunistas sólo se caracterizaban por ser los que, en cada caso, hacían valer los intereses generales del movimiento.

Pero es también una concepción falsa creer que los intereses del partido nunca valen; que sólo vale el interés “general”, sacrificando ingenuamente los intereses del propio partido.

Así se hace imposible construir el partido, cuya mecánica de construcción es la menos “natural”. Precisamente por esto hay que aprender a sostener ambos intereses: las condiciones generales de la lucha y la construcción del partido a partir de ellas. Además, hay que saber evaluar qué interés es el que está en juego en cada caso. Nunca se puede correr detrás de toda lucha, de todo acontecimiento; no hay partido que lo pueda hacer.

Pero cuando se trata de organizaciones de vanguardia, hay que elegir. Hay que jerarquizar considerando el peso del hecho objetivo, y también las posibilidades del partido de responder y construirse en esa experiencia.

Esto significa que no siempre la agenda partidaria se ordena alrededor de la agenda “objetiva” de la realidad. Hay que considerar la agenda de la propia organización a la hora de construirse, sus propias iniciativas: “La observación más importante que se puede hacer a propósito de todo análisis concreto de la correlación de fuerzas es que estos análisis no pueden ni deben ser análisis en sí mismos (a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado), sino que sólo adquieren significado si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde puede aplicarse con mayor fruto la fuerza de la voluntad; sugieren las operaciones tácticas inmediatas; indican cómo se puede plantear mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje entenderán mejor las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y dispuesta desde hace tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se considera que una situación es favorable (y sólo es favorable en la medida en que esta fuerza existe y está llena de ardor combativo); por esto, la tarea esencial es la de procurar sistemática y pacientemente formar, desarrollar, hacer cada vez más homogénea, más compacta y más consciente de sí misma esta fuerza [es decir, el partido]” (Gramsci, La política y el Estado moderno, pp. 116-7).

En síntesis: el análisis de la correlación de fuerzas sería “muerto”, pedante, pasivo, si no tomara en consideración que el partido es, debe ser, un factor fundamental en dicha correlación de fuerzas; el factor que puede terminar inclinando la balanza; el que munido de una política correcta, y apoyándose en un determinado “paralelogramo de fuerzas”, puede mover montañas.

La figura del “paralelogramo de fuerzas” nos fue sugerida por la carta de Engels a José Bloch (1890). Engels colocaba dicho paralelogramo como subproducto de determinaciones puramente “objetivas”. Sin embargo, a la cabeza de dicho “paralelogramo” se puede y debe colocar el partido para irrumpir en la historia: romper la inercia con el plus “subjetivo” que añade el partido: “(…) la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico- (…)”.

El partido que sepa colocarse a la cabeza de dicho “paralelogramo”, que haya logrado construirse, que sepa hacer pesar fuerzas materiales en dicho punto decisivo, podrá mover montañas: romper el círculo infernal del “eterno retorno de lo mismo” abriendo una nueva historia.

Bibliografía

AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista, Pasado y Presente.

Darío de Benedetti, La teoría militar entre la Kriegsideologie y el Modernismo Reaccionario, Cuadernos de Marte, mayo 2010.

Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, Archives personnelles, Âout 2007, npa2009.org.

- Engels, Carta a José Bloch, Londres 21/2 de septiembre de 1890, Marxist Internet Archive.

Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.

León Trotsky, Lecciones de Octubre, Kislovodsk, 15 de septiembre de 1924, Marxist Internet Archive.

José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía, Editorial Almagesto, Buenos Aires, 1993.

- Wollenberg, El Ejército Rojo.

[1] De Lenin se conoce un cuaderno de comentarios sobre De la Guerra; Trotsky “mechó” muchas de sus reflexiones estratégicas con referencias al teórico alemán, amén de tener sus propios Escritos militares.

[2] Ver nuestro texto Causas y consecuencias del triunfo de la URSS sobre el nazismo, en www.socialismo-o-barbarie.org.

[3] Tujachevsky estaba enrolado en la fallida “teoría de la ofensiva”. Trotsky estaba en contra de la misma: la condenaba por rígida, militarista y ultraizquierdista. Ver las Antinomias de Antonio Gramsci (un valioso texto del marxista inglés Perry Anderson de los años 70).

[4] En este caso se dio una sorprendente “inversión” (en relación a los errores) bajo el poder bolchevique: en general, fue Lenin el que dio en la tecla en las disputas con Trotsky. Pero en este caso las cosas se dieron invertidas: mientras Lenin se arremolinaba entusiasta sobre los mapas siguiendo la ofensiva, Trotsky manifestaba sus reservas.

[5] Ver al respecto nuestros textos sobre el bolchevismo en el poder.

[6] Ver al respecto El último combate de Lenin de Moshe Lewin.

[7] En todo caso, el siglo XX ha dado lugar a un sinnúmero de ricas experiencias militares en el terreno de la revolución, las que requieren de un estudio ulterior.

Dans cette optique, la résistance autochtone peut mener une multitude d’actions non-violentes : blocages momentanés de certains nœuds routiers, autoroutiers ou ferroviaires ; résistance fiscale ; boycott des élections ; lobbying ; constitution de ZAD identitaires ; interpellation d’élus républicains ; sit-in ; occupation d’écoles ; manifestations ; harcèlement ; etc. Il n’y a de limites que notre imagination… et l’étendue du Grand Rassemblement, c’est-à-dire des forces disponibles.

Dans cette optique, la résistance autochtone peut mener une multitude d’actions non-violentes : blocages momentanés de certains nœuds routiers, autoroutiers ou ferroviaires ; résistance fiscale ; boycott des élections ; lobbying ; constitution de ZAD identitaires ; interpellation d’élus républicains ; sit-in ; occupation d’écoles ; manifestations ; harcèlement ; etc. Il n’y a de limites que notre imagination… et l’étendue du Grand Rassemblement, c’est-à-dire des forces disponibles.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

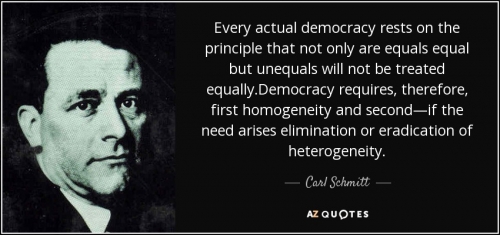

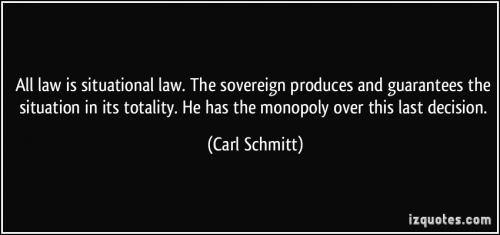

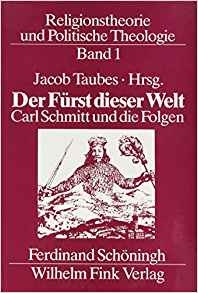

Chez ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens, comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt; seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique» (p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social».

Chez ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens, comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt; seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique» (p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social». La confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique. Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire nous a assigné notre place historique et notre tâche historique, et selon laquelle nous participons à une histoire providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du «propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique. Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au «propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre propre forme.»« (p77-78).).

La confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique. Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire nous a assigné notre place historique et notre tâche historique, et selon laquelle nous participons à une histoire providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du «propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique. Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au «propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre propre forme.»« (p77-78).). D’une part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme, l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes, et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C. Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).

D’une part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme, l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes, et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C. Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).

En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale, un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite.

En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale, un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite. Dans sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité « est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ». Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement, la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ». Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre essai sur l’Enracinement.

Dans sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité « est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ». Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement, la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ». Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre essai sur l’Enracinement.

Gaultier Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer « l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ” (p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines. Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que « le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du Comité invisible, À nos amis. Le local « est une contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche, Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. « L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens, normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »

Gaultier Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer « l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ” (p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines. Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que « le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du Comité invisible, À nos amis. Le local « est une contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche, Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. « L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens, normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare.

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare. Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi.

Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi. Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi.

Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi. Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente. Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia. Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores. El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

Tout le monde a oublié Henri Lefebvre et je pensais que finalement il vaut mieux être diabolisé, dans ce pays de Javert, de flics de la pensée, qu’oublié. Tous les bons penseurs, de gauche ou marxistes, sont oubliés quand les réactionnaires, fascistes, antisémites, nazis sont constamment rappelés à notre bonne vindicte. Se rappeler comment on parle de Céline, Barrès, Maurras ces jours-ci… même quand ils disent la même chose qu’Henri Lefebvre ou Karl Marx (oui je sais, cent millions de morts communistes, ce n’est pas comme le capitalisme, les démocraties ou les Américains qui n’ont jamais tué personne, Dresde et Hiroshima étant transmuées en couveuses par la doxa historique).

Tout le monde a oublié Henri Lefebvre et je pensais que finalement il vaut mieux être diabolisé, dans ce pays de Javert, de flics de la pensée, qu’oublié. Tous les bons penseurs, de gauche ou marxistes, sont oubliés quand les réactionnaires, fascistes, antisémites, nazis sont constamment rappelés à notre bonne vindicte. Se rappeler comment on parle de Céline, Barrès, Maurras ces jours-ci… même quand ils disent la même chose qu’Henri Lefebvre ou Karl Marx (oui je sais, cent millions de morts communistes, ce n’est pas comme le capitalisme, les démocraties ou les Américains qui n’ont jamais tué personne, Dresde et Hiroshima étant transmuées en couveuses par la doxa historique). C’est dans l’ère des masses. On peut rajouter ce peu affriolant passage :

C’est dans l’ère des masses. On peut rajouter ce peu affriolant passage : Les pays comme la Chine qui ont renoncé au marxisme orthodoxe aujourd’hui avec un milliard de masques sur la gueule, de l’eau polluée pour 200 millions de personnes et des tours à n’en plus finir à vingt mille du mètre. Cherchez alors le progrès depuis Marco Polo…

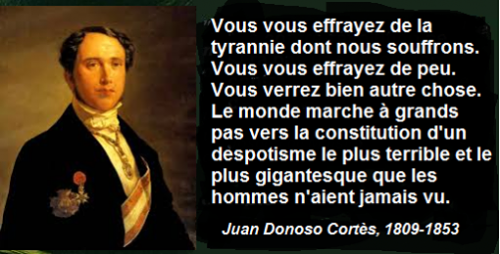

Les pays comme la Chine qui ont renoncé au marxisme orthodoxe aujourd’hui avec un milliard de masques sur la gueule, de l’eau polluée pour 200 millions de personnes et des tours à n’en plus finir à vingt mille du mètre. Cherchez alors le progrès depuis Marco Polo… « La révolution… crée le genre d’homme qui lui sont nécessaires, elle développe cette race nouvelle, la nourrit d'abord en secret dans son sein, puis la produit au grand jour à mesure qu'elle prend des forces, la pousse, la case, la protège, lui assure la victoire sur tous les autres types sociaux. L'homme impersonnel, l’homme en soi, dont rêvaient les idéologues de 1789, est venu au monde : il se multiplie sous nos yeux, il n'y en aura bientôt plus d’autre ; c'est le rond-de-cuir incolore, juste assez instruit pour être « philosophe », juste assez actif pour être intrigant, bon à tout, parce que partout on peut obéir à un mot d'ordre, toucher un traitement et ne rien faire – fonctionnaire du gouvernement officiel - ou mieux, esclave du gouvernement officieux, de cette immense administration secrète qui a peut-être plus d'agents et noircit plus de paperasses que l'autre. »

« La révolution… crée le genre d’homme qui lui sont nécessaires, elle développe cette race nouvelle, la nourrit d'abord en secret dans son sein, puis la produit au grand jour à mesure qu'elle prend des forces, la pousse, la case, la protège, lui assure la victoire sur tous les autres types sociaux. L'homme impersonnel, l’homme en soi, dont rêvaient les idéologues de 1789, est venu au monde : il se multiplie sous nos yeux, il n'y en aura bientôt plus d’autre ; c'est le rond-de-cuir incolore, juste assez instruit pour être « philosophe », juste assez actif pour être intrigant, bon à tout, parce que partout on peut obéir à un mot d'ordre, toucher un traitement et ne rien faire – fonctionnaire du gouvernement officiel - ou mieux, esclave du gouvernement officieux, de cette immense administration secrète qui a peut-être plus d'agents et noircit plus de paperasses que l'autre. »

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

Acheter

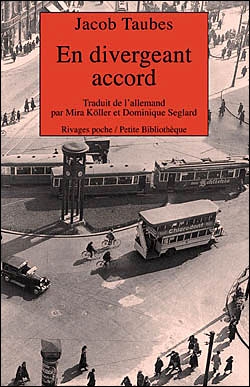

Acheter  Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).

Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112). C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).

C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).  Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).